|

ROLLING THUNDER

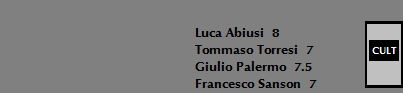

di @Luca

Abiusi

Può trasfondere claustrofobia, Rolling Thunder, nell’Ottantasei. Folgorati dalla struttura a scorrimento d’impronta Namco si concluse che non

doveva essere un semplice platform, con questa andatura evidentemente anomala, per il

periodo, che prevede la possibilità di utilizzare armi da fuoco col limite delle

munizioni che esauriscono. Il protagonista può balzare verticalmente sulle piattaforme

sovrastanti o sottostanti, un po’ come avviene in

Shinobi. In sala giochi si

diceva: “facciamo una partita a 007”. Del resto Rolling Thunder,

coi suoi continui riferimenti alla saga di James Bond, avrebbe potuto essere un perfetto tie-in

dedicato, e in molti ancora si ignora la reale titolazione del gioco: «Luca

scusami ma ti ricordi il titolo di quel gioco dove stavano i nemici incappucciati e uno

che sparava tipo 007?», «sì, ma non te lo dirò mai». I più esperti

utilizzatori di Rolling Thunder facevano ricorso al trucco del torno indietro perché

sono uomo di mondo e scopo, dal momento che ottenuta la prima infornata di munizioni

si può varcare la porta apposita per nuove ricariche formato mitra, e così per diverse

volte, tempo permettendo. Perché bisogna far presto, ché hanno rapito la nostra Leila e

chissà che le fanno, se non arriviamo. Può trasfondere claustrofobia, Rolling Thunder, nell’Ottantasei. Folgorati dalla struttura a scorrimento d’impronta Namco si concluse che non

doveva essere un semplice platform, con questa andatura evidentemente anomala, per il

periodo, che prevede la possibilità di utilizzare armi da fuoco col limite delle

munizioni che esauriscono. Il protagonista può balzare verticalmente sulle piattaforme

sovrastanti o sottostanti, un po’ come avviene in

Shinobi. In sala giochi si

diceva: “facciamo una partita a 007”. Del resto Rolling Thunder,

coi suoi continui riferimenti alla saga di James Bond, avrebbe potuto essere un perfetto tie-in

dedicato, e in molti ancora si ignora la reale titolazione del gioco: «Luca

scusami ma ti ricordi il titolo di quel gioco dove stavano i nemici incappucciati e uno

che sparava tipo 007?», «sì, ma non te lo dirò mai». I più esperti

utilizzatori di Rolling Thunder facevano ricorso al trucco del torno indietro perché

sono uomo di mondo e scopo, dal momento che ottenuta la prima infornata di munizioni

si può varcare la porta apposita per nuove ricariche formato mitra, e così per diverse

volte, tempo permettendo. Perché bisogna far presto, ché hanno rapito la nostra Leila e

chissà che le fanno, se non arriviamo.

Se la sparatoria gratifica l’immediatezza del gameplay,

ponderare l’utilizzo delle armi diverrà opportuno allorché vomitare proiettili senza

criterio porterà a capitolazione certa. Quindi una saggia ottimizzazione delle risorse

determinerà, quasi certamente, una buona qualità della vita nello stage delle iene

(erano iene?) e dei pupazzi di lava. Avremo comunque a disposizione una barra energetica

che potrà tollerare due “errori”, siano essi cagionati da un proiettile o dalla

semplice collisione con un nemico, un po’ come succedeva con l’armatura di Arthur in

Ghosts’n

Goblins. Il ritmo sostenuto non concede zone morte e questo condanna il manovrante a

uno stato di apprensione perpetua in prossimità delle porte, poiché ben sai che queste

tendono a spalancarsi. A vomitare scagnozzi. La questione longevità, in un videogioco

rigido qual è Rolling Thunder, è un fatto soggettivo. Imparare la disposizione di nemici

consentirà, dopo un discreto training, di giungere agli stage avanzati

ricorrendo a giusto un paio di endovenose di adrenalina. Ma anche sotto narcosi dubitiamo

sulla effettiva volontà del videogiocatore di ripetere lo stage dal principio in caso di

morte accidentale, in territorio ultimo livello, quando già si pensa a stappare lo champagne

e si è con la testa alla cerimonia del trionfo, nel post-sala, con gli amici muniti

di assegno settimanale di Lire 1000 a raccogliere gli schizzi. D’altra parte siamo nell’Ottantasei. Non puoi mica chiedere a Namco di limitare il discorso della frustrazione.

Visivamente siamo su buonissimi livelli. Risulta

particolarmente apprezzabile il design degli sprite, assai caratterizzati e animati in

ottimo stile nel caso dei monumentali cattivi tipo ku klux klan verde e blu, ma anche

viola, e funzionante l’intera architettura a scale e blocchi, a circoscrivere l’ambiente e

determinare il cliché della tana del nemico che ti attende al varco col trucco, ché non

puoi che perdere la vita quando la bomba ti arriva improvvisa, da sopra. Seppure fisso nel

tracciare una geografia chiusa e cromaticamente lineare, Rolling Thunder realizza nel

minimalismo delle grafiche la sua virtù essenziale, ché ancora si rammentano quei luoghi

di pilastri grigi e pareti verdi, di mostri gialli e mostri blu, di sotterranei fatti

apposta a preludio della perdita della vita extra che s’era guadagnata versando sangue.

L’accompagnamento musicale è atroce. Ma non in senso necessariamente dispregiativo, ma

proprio per via della ridondanza (atto intenzionale della cattivissima Namco degli anni

Ottanta), per via di questo motivo che si ripete all’infinito e che vorresti che smettesse

di ripetersi all’infinito, ché ti entra nel cervello il motivo e va a finire che a

scuola, il giorno dopo, non senti che quel motivo durante l’interrogazione di italiano.

Gli effetti sonori restano nella media delle produzioni appartenenti a quel periodo. Ché

i microchip audio erano quello che erano, in quel periodo. Ora sì, estetica. Eppure il

fattore predominante, quello che incide sul destino del titolo, s’appresta col tarlo della

fruizione compulsiva, appresso la necessità di doversi torturare anche dopo aver speso

fior di gettoni e aver compreso che, probabilmente, sarà il banco a prendersi tutto.

|

|