|

STREET FIGHTER

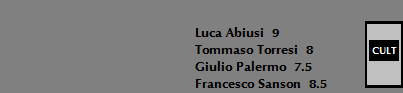

di @Luca

Abiusi

Anno ricco d’invenzioni

il 1987, nel campo dei videogiochi. In arcade erano usciti

Black Tiger e

Rainbow

Islands facendo clamore ma nessuno osò immaginarsi quel che sarebbe

accaduto

cinque minuti dopo nel Palladium, quando che installarono il cassone di Street Fighter,

pestatore a incontri dove si vestivano i panni di Ryu, un karateka senza macchia

arruolatosi

contro i più temibili combattenti del globo. Nessuno aveva nemmeno provato a

ipotizzare la rivoluzione

dell’idea di questi lottatori statuari realisticamente animati, di grafiche dal

dettaglio impensabile, ’sti fondali che disegnano luoghi urbani e muraglie cinesi, di prove

di abilità a spaccare i blocchi dei mattoni, in mezzo a folle di spettatori, tra un

livello e l’altro. Il genere del picchiaduro a scorrimento, che grazie a Technos

poteva ancora esercitare il suo fascino tra gli astanti di metà anni Ottanta, inizia a

piegarsi a tale spettacoloso tirare di palle di fuoco e di calci multipli, che

sono ancora adesso mosse-manifesto con tutti gli episodi che la saga ha nel

corso dei decenni generato. Anno ricco d’invenzioni

il 1987, nel campo dei videogiochi. In arcade erano usciti

Black Tiger e

Rainbow

Islands facendo clamore ma nessuno osò immaginarsi quel che sarebbe

accaduto

cinque minuti dopo nel Palladium, quando che installarono il cassone di Street Fighter,

pestatore a incontri dove si vestivano i panni di Ryu, un karateka senza macchia

arruolatosi

contro i più temibili combattenti del globo. Nessuno aveva nemmeno provato a

ipotizzare la rivoluzione

dell’idea di questi lottatori statuari realisticamente animati, di grafiche dal

dettaglio impensabile, ’sti fondali che disegnano luoghi urbani e muraglie cinesi, di prove

di abilità a spaccare i blocchi dei mattoni, in mezzo a folle di spettatori, tra un

livello e l’altro. Il genere del picchiaduro a scorrimento, che grazie a Technos

poteva ancora esercitare il suo fascino tra gli astanti di metà anni Ottanta, inizia a

piegarsi a tale spettacoloso tirare di palle di fuoco e di calci multipli, che

sono ancora adesso mosse-manifesto con tutti gli episodi che la saga ha nel

corso dei decenni generato.

Street Fighter era diverso. Prima che

il beat ’em up Capcom irrompesse, il metro di riferimento per il

genere poteva essere Double

Dragon, ché fu Capcom a inventare la meccanica a incontri focalizzando il

combattimento tra due lottatori, inquadrati in una schermata che pure nello scrolling

tenesse i margini ben delimitati; il dovere combattere dentro a un’area di gioco

ristretta

portava dunque a considerare il picchiaduro come a un surrogato marziale

approfondibile, datoché il fine ultimo non era più quello di superare il

quadro, ma bensì di scoprire le mosse. Il che ci porta alla questione basilare delle fireball. Eseguire le

combinazioni a mezza

luna per poi vedere realizzate le sfere infuocate era il motivo del gameplay, il

virtuosismo da svelare a quelli che stavano dietro, che non le sapevano fare; poi c’era lo

shoryuken, l’uppercut da realizzare in avvicinamento che sottrae più delle

fireball che se riesci a eseguire puoi tutto. Anche prenderti le chiavi

della sala. I comandi rispondevano con un ritardo

allarmante ma alla fine importava relativamente, dal momento che l’obiettivo era

di fare del male al joystick, oltre che all’opponente, in questa epoca di rivoluzioni in cui

il “lag” non si sapeva che cosa fosse e ci si concedeva al cabinato a due

schermi come

all’invenzione definitiva da portare alle tecnologie a tubo catodico.

C’erano questi bambini ciccioni che

reclamavano posizione quando Noi si era in difficoltà al quadro del punk, e

potevi al più allontanarli sferrando loro dei calci laterali. Ma poi si

spostavano, e continuavano. Sono cliché che fanno storia e che sono parte

del contesto cui Street Fighter prestava i suoi servigi di pestatore uno contro uno pieno

di trucchi e bugs a cui attingere se davvero si vuole ultimare, benché ultimare fosse

una chimera, con quel boss tailandese che faceva paura solo a vederlo. Però si poteva

quantomeno arrivare al penultimo stage accumulando esperienza e innalzando

il grado di attenzione

quando a occupare il coin-op erano i veterani, quelli che vivevano in sala e che avevano

messo su famiglia vicino al cassone di Tehkan World Cup con un secondo giocatore

simile a una donna, che non poteva di certo possedere la vagina nell’Ottantasette, il

secondo giocatore, in una sala giochi. Quindi scoprivi che nel quadro del Monte Rushmore

era sufficiente colpire Mike con un pugno e mettersi in parata in una estremità, ché

tanto il negrone era un automa. E con ciò Street Fighter resta il precursore di TUTTI i

picchiaduro moderni, il prototipo del videogioco a combattimento, il seme di una

evoluzione che ci ha portati a titoli quali SoulCalibur e

Marvel vs Capcom 2.

Non sappiamo fino a che punto Street Fighter sia definibile videogioco di

culto, ma si è abbastanza sicuri che il prestigio della Capcom attuale è riconducibile ai

fatti del 1987.

|

|