Nell’adeguamento cinematografico

del saggio di Jules Michelet “La Sorcière”

vi è deliberamente commesso ritratto di signora voluttuario; scurente posto a

schermo livido, sorta d’incubo proteiforme infestato di sagome di uccelli

neri, manieri, evoca palchi scenici Ningyō jōruri del secolo XVI

quanto che di revoche dell’animazione accademica e del contributo labiale, dove difatti è

solertata una recitatura vacante del suvvalore della deambulazione,

l’inerzia, il senso fluido dello spostamento costante;

Eiichi Yamamoto

pone in essere un partecipio di staticismo solo che apparente, lì che stabilisce

che il figurativo deve accedere l’inanimato pittorico, a torno di panoramiche di

feudalismi e stupri, di cui a scolture che si contingono di allucinazioni

scatologiche d’inferni viventi a protuberanze, falliche devianze delle coscienze

degli uomini, delle donne, le donne qui adesso astanti del ruolo più

significante, di avanti alle bugiardezze della storia dell’uomo, che le

ha rese drappeggi delle Signorie Loro.

Nell’adeguamento cinematografico

del saggio di Jules Michelet “La Sorcière”

vi è deliberamente commesso ritratto di signora voluttuario; scurente posto a

schermo livido, sorta d’incubo proteiforme infestato di sagome di uccelli

neri, manieri, evoca palchi scenici Ningyō jōruri del secolo XVI

quanto che di revoche dell’animazione accademica e del contributo labiale, dove difatti è

solertata una recitatura vacante del suvvalore della deambulazione,

l’inerzia, il senso fluido dello spostamento costante;

Eiichi Yamamoto

pone in essere un partecipio di staticismo solo che apparente, lì che stabilisce

che il figurativo deve accedere l’inanimato pittorico, a torno di panoramiche di

feudalismi e stupri, di cui a scolture che si contingono di allucinazioni

scatologiche d’inferni viventi a protuberanze, falliche devianze delle coscienze

degli uomini, delle donne, le donne qui adesso astanti del ruolo più

significante, di avanti alle bugiardezze della storia dell’uomo, che le

ha rese drappeggi delle Signorie Loro.

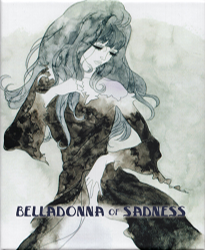

Kanashimi no Belladonna esegue incisure

mutilatrici dopo alle quali non si dovesse che penitenziare per tracimanze,

narrative di ematèmesi vorticanti verso l’immondo, tale se di un corpo che

disquami nel girone della ributtanza fuori a l’imperscrutabile trituramento dei

significati terreni, a che s’interdica il sacrario del decantato amore e si

dica anzi della librazione dai rituali cui sia detto esso artefice, è quindi verisimile che Yamamoto agisca in coda all’accademia linguistica di Osamu

Tezuka, il quale che aveva messo firma sull’eroticismo di Cleopatra e

Le mille e una Notte quando anche la ortografia di Belladonna racconta di assai altro

nell’attitudine a incrinare gli essudati verbali, nel che si verifica il

ribaltamento dei termini di sceneggiatura relativamente a un dato cinema

protocollare dei presti ’70, eccetto che per “I Diavoli” di Ken Russell, voto 9, di

poi a un esplicitario carniere cadevole a deformazione della cosa razionale, il

maligno che incurante del suo retaggio si concilia a colei che è perseguita,

come a volerle indicare la via, esserle da mentore di

una sessualità liberista e secessionaria fino in capo martirio; banalmente

astenico, il dio coscritto muove a titolo di concretazione del pensiero basico,

e non è buono né cattivo: lui, semplicemente, non esiste.

Kanashimi no Belladonna consegue fra tanto

visualismi di esasperazione delle orbite, al che pigmenta su cinque cròmi

primari che largano a guazzo nell’uso europeo di acquarelli a soggetto, di

ricorso ai frangenti della Wiener Sezession circa di un Richard Gerstl o il

chiatto minimalismo di Egon Schiele, ma per di più in grembo a una disegnistica

di calcinazione, superficienza, un

Kunimatsu Fukai

redigente su tela per

dereazione al dominante “divino”, a costo di ricognire punto a punto la curvezza

delle linee, i crani, zigomi qual si debbono dischiudere a fauci, vestigie di

bestialità sull’interluogo dell’omocentrismo; da un testo di Yoshiyuki Fukuda,

già scrittore per l’ibrido sunnaturale “The Vampire”, un esordiente, audace

tentativo di superponere strisce di animato a film live

action, Yamamoto induce ischemie catodico-psichedeliche contro di un tempo

registico surclassante i tempi, le classi, i

generi, i costumi del vivere in gratia Dei a vicinarsi alla mattanza

delle specie,

deumanizzando l’umano, di fronte a quella che può reputarsi una empirizzazione

aristotelica del surrealismo, e giuoca in sé incarichi di raffinatura dello stadio percettile questo

compositivo cerebrale, spirale di stonature con distonazione di scala Si bemolle maggiore, per cui ci si trova a

riverberare a vista per dentro

a mucillagini progressive rock inudite né ancora dallo scìbile contemplate.

In Giappone si limitarono a stampare il 45 giri delle canzoni di Mayumi

Tachibana. Nel 1975, tuttavia, Masahiko Satoh si fa incidere la colonna sonora

integrale dalla italiana Cinevox Record.